Berlinale最終日に日本の映画を観ました。

山田洋次監督『東京家族』

Tokyo Kazoku // First Teaser from Missing Ozu on Vimeo.

故小津安二郎監督作『東京物語』へのオマージュ。

めっちゃ泣きました。そして祖父母にとっても会いたくなった。

当たり前なことと、当たり前ではないこと。

いつも忘れちゃう、そんなことをちゃんと思い出させてくれる映画。

不自然だと思った台詞も結構あったけれど、それはワタシと山田さんとのあいだのジェネレーションギャップなのか、それとも、わざとそうやって大袈裟に妻夫木君たちに言わせてみちゃったりして私たちに何か示唆しているのか...はてはて。

とにかくそれらの台詞が良くも悪くもひっかかったワケです。

橋爪功と吉行和子のおふたり、とても素敵でした。

話はどーんと変わりますが、

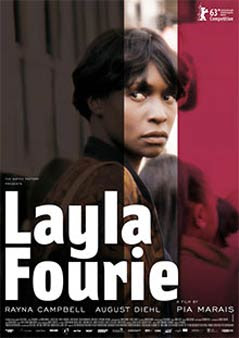

Berlinaleで観たもうひとつの家族の映画、『Layla Fourie』

(残念ながら予告動画は見つからず...)

不意の事故で人を殺めてしまった母親(Layla)と、それを目撃した幼い息子。

南アフリカという国や彼らの環境と、出会う人たちと親子という関係。

どれか1本でも切れるとすべてが壊れてしまう、嘘で紡がれた糸。

......Laylaの心の動きが描かれた、観ててとっても苦しくなる映画なのでした。

そして、一番守りたい自分の子供が、無垢故に1番の脅威になりうるっていう、なんとも切ないジレンマ。

一人の人間としての選択と、母親としての選択は必ずしも一致しないのですね。

Showing posts with label movie. Show all posts

Showing posts with label movie. Show all posts

23.2.13

Berlinale --- past

ポーランドの映画「SIENIAWKA」

SIENIAWKA TRAILER from Mengamuk Films on Vimeo.

チェコとドイツの国境に近いポーランドの小さい村Sieniawkaが舞台。

その村にある精神病院の患者たちを淡々と映した映画。

最初(と最後)のシーンは、現実なの?幻想なの?と、時間空間で遊んじゃってるもんだから「???」となって、「これで2時間(上映時間)はきついな...」と思ったのですが、いやはや、すっかりその世界に引き込まれてしまい、2時間なんてあっというマでした。

途中で席を立つ観客が大勢いる中、こんなに脳みそぷにぷにしてくれる映画は久しぶりだーと、最後まで夢中だったのでした。

スクリプトが一切ないこの映画(患者さんが話している内容は全てアドリブ)。それが余計にイマジネーションを掻き立てる。

そして思ったのが、精神病患者を映すことで「過去」をこんなに表面化させちゃうのか、と。

日常の中ではもちろん「過去」に起こったことひとつひとつの総体が「現在」に反映されているワケですが、あくまでもそれは無意識、混在意識の中でのこと。何かをするたびにいちいち「過去」を考えて表面化することはない。

映画という、時間を自由に操ることのできるスペースですが、この映画は現実の「現在」だけを映したもの。なのにこんなにも「過去」をがんがん感じることができるのか!と、ワタシにはすごく新しい感覚だったのです。

SIENIAWKA TRAILER from Mengamuk Films on Vimeo.

チェコとドイツの国境に近いポーランドの小さい村Sieniawkaが舞台。

その村にある精神病院の患者たちを淡々と映した映画。

最初(と最後)のシーンは、現実なの?幻想なの?と、時間空間で遊んじゃってるもんだから「???」となって、「これで2時間(上映時間)はきついな...」と思ったのですが、いやはや、すっかりその世界に引き込まれてしまい、2時間なんてあっというマでした。

途中で席を立つ観客が大勢いる中、こんなに脳みそぷにぷにしてくれる映画は久しぶりだーと、最後まで夢中だったのでした。

スクリプトが一切ないこの映画(患者さんが話している内容は全てアドリブ)。それが余計にイマジネーションを掻き立てる。

そして思ったのが、精神病患者を映すことで「過去」をこんなに表面化させちゃうのか、と。

日常の中ではもちろん「過去」に起こったことひとつひとつの総体が「現在」に反映されているワケですが、あくまでもそれは無意識、混在意識の中でのこと。何かをするたびにいちいち「過去」を考えて表面化することはない。

映画という、時間を自由に操ることのできるスペースですが、この映画は現実の「現在」だけを映したもの。なのにこんなにも「過去」をがんがん感じることができるのか!と、ワタシにはすごく新しい感覚だったのです。

「語らずして語る」

ワタシの好きな言葉であります。

19.2.13

Berlinale --- border

パレスチナ問題を背景にした映画を2本。

ひとつめはドキュメンタリー「ART/VIOLENCE」(Forum)

Juliano Mer-Khamis。演劇俳優であり平和活動家である彼が西岸地区近くのJeninにFreedom Theaterという劇場を作った。未だ強く蔓延る男女差別、闘争、そして"創造"することを認められないその国で、ユダヤ人の彼が子供達(演劇の生徒)と一緒に造り上げた自由を創造するための劇場。

だけど、2011年の4月4日にJulianoはこの劇場のすぐそばで射殺された。

この映画はJuliano Mer-Khamisについての自伝的アーカイブではなく、

彼の意志を継いだ子供達の活動や想いを綴った、現在進行形の未来に向けた映画。

観賞後の舞台挨拶で監督の一人である(この映画は3人の監督による共同製作) Udi Aloniが「Julianoについての映画を創るにはもっともっと時間がかかるし、彼については僕なんかが簡単に語れるものではないんだ。それほど偉大だった。」と言っていた。

ワタシがいま生活している状況ではもうあり得ない、ARTとVIOLENCEの紙一重のフラジールな世界。

ARTで世界が変えられるか?なんて言うと鼻で笑う人たちがどれほどいるか。

先進国ではもうARTが力を失ってしまっているのね。

でもそうじゃない国はまだまだたくさんある。パレスチナもその一つ。

印象的だったのは、劇場の女子生徒が友人に「女性に平等な権利を!私たちは全然幸せなんかじゃない。ねえ、そうでしょ?みんなで立ち上がって変えましょうよ!」って力強く言うものの、友人は「そんなこと簡単に出来っこない。私たちは私たちなりに幸せだと思っているわ。そう思うしか仕方ないんだから。」と、とても"現実的"、というよりもう諦めてしまっている。「みんなの為に世界を変えたい!みんな幸せになってほしい!」というのも結局のところ自己満足なのか?この人たちの為に...なんて思っても事実"この人たち"がそれを望んでいないとしたら?

幸せってなに?自由ってなに?

命かけてまで何かを創ることに意味があるの?

そんなことがぐるぐると頭の中を渦巻く。

ムダにポジティブをひけらかしたいわけではないですが、今の状況に少しでも疑問があるなら動かなきゃ何も始まらない。行動を起こしたことに意味のないことなんてない。

Julianoの意志を継いだ若い生徒がその行動を通して少しずつ周りに大きな影響をもたらす。時間はかかるけれど、始めたそれはいつか絶対形になるんだと思う。

Antigone in Yaffa from Art Violence on Vimeo.

もうひとつがこちら。

「Inch'Allah」(Panorama)

ストーリー:

カナダから派遣された女医Chloe。

イスラエルに住みながら、パレスチナ人の難民キャンプのある西岸地区の産婦人科に毎日チェックポイントを通って仕事に向かう。ある日、妊娠中のRandに出会い親睦を深めていくうちに、女医としてだけではなく、パレスチナ人のこと、そしてこの国のことを強く考えるようになる。

しかし"外国人"であるChloeに出来ることって?彼女は自分の無力さに苛立ちを感じだす。そんな中、Randに陣痛が起こる。前夜にクラブでハメをはずしたばっかりに、彼女のもとに駆けつけるのが遅くなったChloe。応急処置にあたるが、軍に行く手を阻められたこともあって赤ちゃんは息絶えてしまう。そしてRandはイスラエルで自らの命を......

ストーリーはフィクションだが、これは今現在実際に起こりうる(というより起きている)ノンフィクション。

Randとどんどん距離が近くなっていくのと同時に、どうしようもない無力感に苦しむChloeの心情が、パレスチナを前に同じ"外国人"としての立場から見るとなんとも切なくて重い気持ちに。

劇中で、Chloeと仲の良いイスラエル兵Avaが苦しむ彼女に向かって「これはあなたの戦争じゃないのよ」と言ったシーンはとても印象的だった。もちろん、それは優しさで「考えすぎちゃだめ」という意味もあるのだろうけど、結局のところ「あなたには何もできない」と言っているようなものよね。

観た後、ものすごく疲れましたが...

ひとつめはドキュメンタリー「ART/VIOLENCE」(Forum)

Juliano Mer-Khamis。演劇俳優であり平和活動家である彼が西岸地区近くのJeninにFreedom Theaterという劇場を作った。未だ強く蔓延る男女差別、闘争、そして"創造"することを認められないその国で、ユダヤ人の彼が子供達(演劇の生徒)と一緒に造り上げた自由を創造するための劇場。

だけど、2011年の4月4日にJulianoはこの劇場のすぐそばで射殺された。

この映画はJuliano Mer-Khamisについての自伝的アーカイブではなく、

彼の意志を継いだ子供達の活動や想いを綴った、現在進行形の未来に向けた映画。

観賞後の舞台挨拶で監督の一人である(この映画は3人の監督による共同製作) Udi Aloniが「Julianoについての映画を創るにはもっともっと時間がかかるし、彼については僕なんかが簡単に語れるものではないんだ。それほど偉大だった。」と言っていた。

ワタシがいま生活している状況ではもうあり得ない、ARTとVIOLENCEの紙一重のフラジールな世界。

ARTで世界が変えられるか?なんて言うと鼻で笑う人たちがどれほどいるか。

先進国ではもうARTが力を失ってしまっているのね。

でもそうじゃない国はまだまだたくさんある。パレスチナもその一つ。

印象的だったのは、劇場の女子生徒が友人に「女性に平等な権利を!私たちは全然幸せなんかじゃない。ねえ、そうでしょ?みんなで立ち上がって変えましょうよ!」って力強く言うものの、友人は「そんなこと簡単に出来っこない。私たちは私たちなりに幸せだと思っているわ。そう思うしか仕方ないんだから。」と、とても"現実的"、というよりもう諦めてしまっている。「みんなの為に世界を変えたい!みんな幸せになってほしい!」というのも結局のところ自己満足なのか?この人たちの為に...なんて思っても事実"この人たち"がそれを望んでいないとしたら?

幸せってなに?自由ってなに?

命かけてまで何かを創ることに意味があるの?

そんなことがぐるぐると頭の中を渦巻く。

ムダにポジティブをひけらかしたいわけではないですが、今の状況に少しでも疑問があるなら動かなきゃ何も始まらない。行動を起こしたことに意味のないことなんてない。

Julianoの意志を継いだ若い生徒がその行動を通して少しずつ周りに大きな影響をもたらす。時間はかかるけれど、始めたそれはいつか絶対形になるんだと思う。

Antigone in Yaffa from Art Violence on Vimeo.

もうひとつがこちら。

「Inch'Allah」(Panorama)

ストーリー:

カナダから派遣された女医Chloe。

イスラエルに住みながら、パレスチナ人の難民キャンプのある西岸地区の産婦人科に毎日チェックポイントを通って仕事に向かう。ある日、妊娠中のRandに出会い親睦を深めていくうちに、女医としてだけではなく、パレスチナ人のこと、そしてこの国のことを強く考えるようになる。

しかし"外国人"であるChloeに出来ることって?彼女は自分の無力さに苛立ちを感じだす。そんな中、Randに陣痛が起こる。前夜にクラブでハメをはずしたばっかりに、彼女のもとに駆けつけるのが遅くなったChloe。応急処置にあたるが、軍に行く手を阻められたこともあって赤ちゃんは息絶えてしまう。そしてRandはイスラエルで自らの命を......

ストーリーはフィクションだが、これは今現在実際に起こりうる(というより起きている)ノンフィクション。

Randとどんどん距離が近くなっていくのと同時に、どうしようもない無力感に苦しむChloeの心情が、パレスチナを前に同じ"外国人"としての立場から見るとなんとも切なくて重い気持ちに。

劇中で、Chloeと仲の良いイスラエル兵Avaが苦しむ彼女に向かって「これはあなたの戦争じゃないのよ」と言ったシーンはとても印象的だった。もちろん、それは優しさで「考えすぎちゃだめ」という意味もあるのだろうけど、結局のところ「あなたには何もできない」と言っているようなものよね。

観た後、ものすごく疲れましたが...

現実を自分の目で見たことによる責任は、"パレスチナ"では、ただの苦しみとして彼女に重くのしかかる。その苦しみを払拭する為の手段は?ワタシはChloeのような正義感の強い人にはきっと拭えないと思った。

だってもう見てしまったんだもの。知ってしまったんだもの。

【現実を自分の目で見たことによる責任】を負う責任を、考える。

...ん?よく分からないことを言ってしまった。でも他に言い方が思い浮かばない。

ちなみにタイトルになっているInch'Allahとは、神に祈りを捧げるときにいう言葉です。

ちなみにタイトルになっているInch'Allahとは、神に祈りを捧げるときにいう言葉です。

そして分かった。ワタシ、パレスチナ問題etcが勉強不足すぎて何も書けないorz

11.2.13

Berlinale --- W imie

「街で、「カトリックの神父が青少年に性的いたずらをしているかどうか」って質問すれば、ほぼ全員が「イエス」と言うと思うわ。結婚できなくて独りだし、少年たちと長い時間過ごすし、まあしょうがないよね。」

と、同居人が言っておりました。

そんな司祭のタブートピックを切なさ倍増させる映像美とユーモアで仕上げた

ポーランドの映画"W imie(In the name of)"を観ました。

ちなみに監督は女性。

"W imię..." - zwiastun from Culture.pl on Vimeo.

<司祭のホモセクシャル>というタブートピックではあるけれど、

いや、好きになるでしょ、そこは男も女も関係なく。

<司祭>というだけの(だけの、とか言えないんだろうけど)、

何とも言えないめんどくさい何かがまとわりついております。

とても良かったです。

まず、キャスティング。

主演も良かったが、Lucus役の彼がめーーーっちゃ良かった。っていうか、全体的にみんな良かった。

主演も良かったが、Lucus役の彼がめーーーっちゃ良かった。っていうか、全体的にみんな良かった。

そして映像美。シーンひとつひとつのディテールがすごく気持ちよかった。色だとか表情の映し出し方とか。

それとユーモア。神父にアピールする(そしてフラれる)Ewaが歩きにくそうなサンダルはいてるのとか、彼女のキャラクターを色濃くしてて結構ツボだった。かなり細かいんだが。笑

おすすめ。

ちなみにこの映画、

ワタシが初めてちゃんと観た記念すべき?ひとつめのホモセクシャル映画です。

10.2.13

Berlinale --- Indonesia

インドネシアの映画を2本観ました。

まずひとつめが"The Act Of Killing"

まずひとつめが"The Act Of Killing"

インドネシアのFree Man、Anwar Congoのドキュメンタリーfilm。

ちなみに<Free man>とは、インドネシアで呼ばれているやくざ(Gangstar)の呼称。

国軍と共産主義の対立が激しいインドネシア。中でも歴史的な1965年にAnwarは国軍と組み1年以内に約1万人を超える共産主義者や華民を虐殺。彼自身の手でも100人もの何の罪もない人々を殺している殺人者。そして、右翼兵組織の建国の父として称えられてるのです。彼が平然と街中を歩き、お酒を飲んで歌って踊れる国...

弱いものからお金を巻き上げ、払えない人間は殺す。そんなことが許されていいの?って咎める歴史も何もない。大量虐殺OK!っていう"社会的"ルール本を作ったのは彼らなのだから。テレビの番組でモラルって何ですか?ってジョークを飛ばせる、そんな歪んだ社会基盤の表面に、権力を持った心ない人間がただただ上塗りしていく血と不平等の酷い色。

この映画はただ彼とその友人たち<殺人者>のドキュメンタリーではなくて、映画大好きなAnwar達に実際に自分たちの歴史の映画を作ってもらう、というもの。殺人者も被害者も全て彼らが演じる。歴史を振り返って、はたまた被害者の役を演じて彼らが何を感じ何を思ったか...そこはかなり興味深かったです。

そしてこの映画でちょくちょく映し出される「一人の人間」としてのAnwar Congo。

観てるワタシは結構混乱。

だって、あるシーンでは孫をかわいがるチャーミングなおじいちゃんなんだもの...

そんなわけで、殺すという行為を考える、国というものを考える、モラルを考える、人間を考える、で、結局何を感じた?って自分のこともちょっと考える映画でした。

おすすめ。

-------------------------------------------

さ、ふたつめが "Something in the way"

孤独な男Achmedが主人公。夜間のタクシードライバーの彼の唯一の楽しみが自慰行為。

テレビの前、もしくはこっそりタクシーの中で毎日ただそれを繰り返す。休みの日にはモスクに通い、モラルやコラーンの重要性について学ぶ。そんな彼がある日、娼婦Kinarに恋に落ちて...

っと、あらすじはまあよくあるような話。

で、そこに絡んでくるのが、彼自身の純粋さや宗教的モラルと製品としてのセックス。それによって混乱していく彼の心理的動向やそれが招いた結果が、もーう、やるせない切ない儚い。

観た直後は「うーん」と思ったけれど、余韻に浸ってるうちになんとなくしっくりきた、そんな映画でした。

若手新人監督によるこの映画。

そんなワタシ世代の描く、エクストリームな現代社会の心の動きを捉えた一作だなあと思いましたのでした。

インドネシアに全然関係ないけど、sex addiction繋がりで思い出した"Shame"という映画。

2年?くらい前にハンブルクの映画館で観たかな。

これ、良い映画です。

Berlinale --- Wong Kar-Wai

第63回目を迎えたベルリン国際映画祭 Berlinale が2月7日から始まりました。

去年はあまり観れなかったので、今年ははりきって観ようと意を決しておったわけです。

で、

まず最初に観に行ったのが、

今年の映画祭の審査委員長を務めるWong Kar-Waiの最新作"The Grandmaster"

正直、あらすじ読んだ時点でちょっと観るのどうしようか躊躇ったんですが...

なんか、こう、カンフーとかのアクション映画は苦手だし。

あの明らかに空中を紐で動かされてる体の不自然な動きとか、

ストーリーもどれもこれも似たり寄ったりなところとか。。。

なので普段だったら絶対に映画館に観に行かないんだけど、ここはWong Kar-Waiだし、、

と仄かな"サプライズ"が欲しくて足を運ぶに至ったわけですね。

が、そこに残ったのはただただ「やっぱり」というちょっと残念な感じと

"花様年華"以降の彼の映画に対して持っていたのとおんなじ違和感。

つまりはおもしろくなかったです。笑

しかも終始気になったのは、シーンのディテールの雑さ。

たとえば人に付いた水滴だとか、血だとか、こまめにカットされてるからか知らないけど、切り替わりがはっきり分かるところが結構あってそれも嫌だったのだよワタシは。

有名どころ俳優を起用した派手なアクション映画ってもう完全にいつぞかのハリウッド映画みたいでショックでした。

そうそう、4ヶ月ほど前にDVDで観た

彼の"Eros"(Steven Soderberghらとのオムニバス映画)は良かったのにーーー

ああゆう類いの映画をもっと撮ってほしいのーーーーー

あ、思い出した。

ひとつあるよ。好きなカンフー映画。

これはね、かなりおすすめです。

去年はあまり観れなかったので、今年ははりきって観ようと意を決しておったわけです。

で、

まず最初に観に行ったのが、

今年の映画祭の審査委員長を務めるWong Kar-Waiの最新作"The Grandmaster"

正直、あらすじ読んだ時点でちょっと観るのどうしようか躊躇ったんですが...

なんか、こう、カンフーとかのアクション映画は苦手だし。

あの明らかに空中を紐で動かされてる体の不自然な動きとか、

ストーリーもどれもこれも似たり寄ったりなところとか。。。

なので普段だったら絶対に映画館に観に行かないんだけど、ここはWong Kar-Waiだし、、

と仄かな"サプライズ"が欲しくて足を運ぶに至ったわけですね。

が、そこに残ったのはただただ「やっぱり」というちょっと残念な感じと

"花様年華"以降の彼の映画に対して持っていたのとおんなじ違和感。

つまりはおもしろくなかったです。笑

しかも終始気になったのは、シーンのディテールの雑さ。

たとえば人に付いた水滴だとか、血だとか、こまめにカットされてるからか知らないけど、切り替わりがはっきり分かるところが結構あってそれも嫌だったのだよワタシは。

有名どころ俳優を起用した派手なアクション映画ってもう完全にいつぞかのハリウッド映画みたいでショックでした。

そうそう、4ヶ月ほど前にDVDで観た

彼の"Eros"(Steven Soderberghらとのオムニバス映画)は良かったのにーーー

ああゆう類いの映画をもっと撮ってほしいのーーーーー

あ、思い出した。

ひとつあるよ。好きなカンフー映画。

これはね、かなりおすすめです。

17.7.12

15.7.12

Moonrise Kingdom

そう、Wes Andersonの最新作「Moonrise Kingdom」を観てきました(やっと!笑)

well, I watched "Moonrise Kingdom" (finally!)

今年のカンヌ映画祭でオープニングを飾ったこの作品。

んもーWes Anderson!色使い、台詞、世界観。。。さすがだわ。

It was the Opening film of 65th Cannes Film Festival.

I love how he created the world, inspiring words and lovely characters.... wonderful.

ストーリーの舞台は60年代のニューイングランド島。そこに住む、両親を亡くしたボーイスカウトのサムと、両親と三つ子の弟と一緒に仲むつまじい生活を送って...いないスージーの2人が島の入り江"Moonrise Kingdom"を目指すお話。12歳の男の子と女の子の家出、、というより恋の逃避行物語。

こんなteenageを送りたかったわ!!!と心底思う。(監督もこんな想いを込めて制作したんだとか)

脚本はソフィアコッポラのお兄ちゃん、ロマンコッポラと監督の共同執筆。(ちなみにダージリン急行のときも同じく)

The story is: there's a boy Sam and a girl Suzy in New England Island in 60's. Sam who lost his parents escaped from his boy scouts. Suzy who hates family escaped from her home. They are heading to beautiful cove, it's called "Moonrise Kingdom" together... let me say "Teenager Love Adventure". Ah, this is what I wanted to do when I was teenager... I know it's pretty late. Anyways, Roman Coppola is co-auther of this script same as "The Darjeeling Limited" in 2007.

なぜか鑑賞中、わたしの頭を何度もよぎる山下達郎。おそらく劇中で何度もジュブナイルと言っていたからだと思う。。。それからもうわたしのインナーメロディーのヘビロテな彼。(今となってはそもそも本当に劇中で言ってたのかすらちょっと不明)

During watch film, one famous Japanese singer Tatsurou Yamashita came up to my mind. I heard a word "juvenile" so many times...that's why, I guess. Since then, still he's catching me. (otherwise I'm not sure that I really heard that word or not anymore)

ちなみにこちら2000年に公開した日本映画「Juvenile」のテーマソング。少年少女たちとロボット・テトラの冒険SFファンタジー。

え、もう12年前?!ぱぱと映画館に観に行ったなーこれ。

By the way, this song from the movie "Juvenile" is directed in 2000 in Japan. It's about, let me say, "Teenager SF Adventure".

oh, its already 12years ago!? I still remember I went to watch with my daddy.

Wes Andersonだったら、山下達郎の曲とかさらっと流しちゃいそうだわって思っちゃった。

I'm sure his song quite fits to Wes' film... no?

あっ、それとウェスアンダーソンが手掛けたHyundaiのコマーシャルの作品も好きー

Here's other works of Wes Anderson: Hyundai commercial. Lovely!

11.7.12

Ai Weiwei: never sorry

Ai Weiweiのドキュメンタリー

「Ai Weiwei: Never Sorry Documentary」を観てきました。

率直な感想。おもしろい!

監督はAlison Klayman。

ジャーナリストでもあり、映画監督な彼女。過去にもAi Weiweiのドキュメンタリーを製作しています。

彼女が写すAi Weiweiはとってもナチュラルで観ていて居心地が良かったと同時に、彼が何を伝えたいのかがとてもクリアに伝えられているんじゃないかと思いました。

にゃんこ好きな彼をちょいちょい挟んでくるのも、とても女性らしい視点だなと思って、個人的にとても好き。

この映画を観て心底思ったのは、アートに対する"responsibility"

劇中でも彼が何度も言う言葉。

そして印象的だったのが、あるインタビューアーが彼に

「あなたには恐怖心というものがないのですね〜」という発言に対して、

「いやいや、めっちゃありますよ。むしろ普通の人より感じているかもしれない。ただ、僕はそれに対して行動するだけ。だって、何もしないでいたらその恐怖はどんどん大きくなっちゃうから」

それって、世の中に新しい可能性をうむ原動力。

誰にでも恐怖心はある。どうやってそれと向き合うか。逃げてちゃ何も始まらない。

そういえば、Ai Weiweiほど有名な人で、多大なresponsibilityのもとアートを制作している人が日本にどれだけいるのか考えちゃった。

ドイツにいて何気に聞こえてくる情報は草間彌生がヴィトンとコラボしましたーとかそうゆう類い。

劇中に出ていたけれど、2008年に起こった四川大地震。その中で5000人を超える生徒が、欠陥建築物によって犠牲になっている事実。それを、世の中に究明しようとする彼は、母国を愛しているからこそできることなんじゃないかと、わたしは思う。まー、中国のお国柄それを伝えるのはかなり難しいのかもしれないけれど。少なくともそれに共感して彼を支えたいと思う人がたくさんいることも事実。それが分かったことだけでもすごいことだと思う。

東北大地震のあと、どれくらいの日本人が動いた?

どれくらいの人が"responsibility"を感じた?

わたし自身にも問いかける。

そんなきっかけをくれたこの映画。おすすめ。

「Ai Weiwei: Never Sorry Documentary」を観てきました。

率直な感想。おもしろい!

監督はAlison Klayman。

ジャーナリストでもあり、映画監督な彼女。過去にもAi Weiweiのドキュメンタリーを製作しています。

彼女が写すAi Weiweiはとってもナチュラルで観ていて居心地が良かったと同時に、彼が何を伝えたいのかがとてもクリアに伝えられているんじゃないかと思いました。

にゃんこ好きな彼をちょいちょい挟んでくるのも、とても女性らしい視点だなと思って、個人的にとても好き。

この映画を観て心底思ったのは、アートに対する"responsibility"

劇中でも彼が何度も言う言葉。

そして印象的だったのが、あるインタビューアーが彼に

「あなたには恐怖心というものがないのですね〜」という発言に対して、

「いやいや、めっちゃありますよ。むしろ普通の人より感じているかもしれない。ただ、僕はそれに対して行動するだけ。だって、何もしないでいたらその恐怖はどんどん大きくなっちゃうから」

それって、世の中に新しい可能性をうむ原動力。

誰にでも恐怖心はある。どうやってそれと向き合うか。逃げてちゃ何も始まらない。

そういえば、Ai Weiweiほど有名な人で、多大なresponsibilityのもとアートを制作している人が日本にどれだけいるのか考えちゃった。

ドイツにいて何気に聞こえてくる情報は草間彌生がヴィトンとコラボしましたーとかそうゆう類い。

劇中に出ていたけれど、2008年に起こった四川大地震。その中で5000人を超える生徒が、欠陥建築物によって犠牲になっている事実。それを、世の中に究明しようとする彼は、母国を愛しているからこそできることなんじゃないかと、わたしは思う。まー、中国のお国柄それを伝えるのはかなり難しいのかもしれないけれど。少なくともそれに共感して彼を支えたいと思う人がたくさんいることも事実。それが分かったことだけでもすごいことだと思う。

東北大地震のあと、どれくらいの日本人が動いた?

どれくらいの人が"responsibility"を感じた?

わたし自身にも問いかける。

そんなきっかけをくれたこの映画。おすすめ。

3.3.12

62th Berlinale

第62回ベルリン映画祭が2月に開催されました。

で、いくつか観てきました。

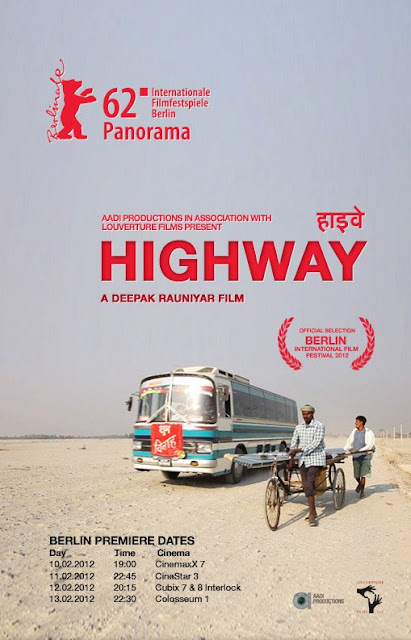

ひとつめはネパールの映画、「HIGHWAY」

パノラマ部門にノミネートされているこの作品。その"パノラマ"と同じ意味かは分かりませんが、世界観を描いてるっていう部分ではかなり良い映画!なんだけど、、、観てる最中は何回席を立とうと思ったことか。笑

現代のあたしたちの日常、例えば人々の携帯電話でのやりとりとかって、改めて切り取って観るとすっごい不愉快。それは、ネパールという国に普及してる「グローバリゼーション」の不自然さで際立ってました。

ちなみに最初の15分くらいまでは良かったの。ぐっと心を掴まれた感じだったのに、それをことごとく裏切り続ける1時間15分。誰一人ハッピーにならない結末。うう。観賞後はぐったり。。。

ふたつめは「Die Wand (The Wall)」。

オーストリア出身の監督、Julian Roman Pölslers によるもの。

原作はMarlen Haushofer。

フラットメイトのレオが原作を持っていて、なかなかおもしろいよって言ってたから、まあ普通に期待しちゃって観ますよね。

山で休暇を過ごしにいった男女3人と犬1匹。そのうちの2人が突然いなくなり、女1人とわんちゃんが残される。消えた2人を探しに出た彼女が見つけたもの、それは壮大な自然の中に突如現れた透明な"壁"。。。

テーマはかなりあたしの興味をそそりました。映画は個人的には好き。一緒に観に行った友達は「うーーん」って言っていたけれど。ま、人それぞれ。

大きい世界を語りながら、伝えていることは本当にちっちゃいちっちゃいことっていう風にあたしは解釈。原作の本が読みたくなりました。ドイツ語、勉強します。笑

ちなみにこちらもパノラマ部門。

それから、3つめに観たフォーラム部門ノミネート作品「Friends After 3.11」。

岩井俊二監督、日本の映画です。そう、福島で起きたあのことについての。

ドキュメンタリー風なその作品は上杉隆、小出裕章、山本太郎、武田邦彦、後藤政志、飯田哲也などなどの人たちと松田美由紀、そして岩井俊二によるインタビューで構成されています。日本の未来を変えようと動いている大人の姿を観ることができたのは良かったです。ただ、これをじゃあどうやって広げていくんだろうっていうことが問題なんだよなーって。映画の中身も、言い方はかなり悪いですがサークルみたいで、身内の自己満足だけで終わっちゃいそうな気がしてならない。日本ではまだ公開していないし、おそらく311に合わせて公開されるんだろうけど、、、"すでに興味のある人"が観て「いやー良い映画だったね」って言ってるんじゃ何も変わらないものねえ。。。でもこうゆう作品がパブリックなメディアでじゃんじゃん流れることって。。ないんだろうなあ日本は。笑

で、いくつか観てきました。

ひとつめはネパールの映画、「HIGHWAY」

パノラマ部門にノミネートされているこの作品。その"パノラマ"と同じ意味かは分かりませんが、世界観を描いてるっていう部分ではかなり良い映画!なんだけど、、、観てる最中は何回席を立とうと思ったことか。笑

現代のあたしたちの日常、例えば人々の携帯電話でのやりとりとかって、改めて切り取って観るとすっごい不愉快。それは、ネパールという国に普及してる「グローバリゼーション」の不自然さで際立ってました。

ちなみに最初の15分くらいまでは良かったの。ぐっと心を掴まれた感じだったのに、それをことごとく裏切り続ける1時間15分。誰一人ハッピーにならない結末。うう。観賞後はぐったり。。。

ふたつめは「Die Wand (The Wall)」。

オーストリア出身の監督、Julian Roman Pölslers によるもの。

原作はMarlen Haushofer。

フラットメイトのレオが原作を持っていて、なかなかおもしろいよって言ってたから、まあ普通に期待しちゃって観ますよね。

山で休暇を過ごしにいった男女3人と犬1匹。そのうちの2人が突然いなくなり、女1人とわんちゃんが残される。消えた2人を探しに出た彼女が見つけたもの、それは壮大な自然の中に突如現れた透明な"壁"。。。

テーマはかなりあたしの興味をそそりました。映画は個人的には好き。一緒に観に行った友達は「うーーん」って言っていたけれど。ま、人それぞれ。

大きい世界を語りながら、伝えていることは本当にちっちゃいちっちゃいことっていう風にあたしは解釈。原作の本が読みたくなりました。ドイツ語、勉強します。笑

ちなみにこちらもパノラマ部門。

それから、3つめに観たフォーラム部門ノミネート作品「Friends After 3.11」。

岩井俊二監督、日本の映画です。そう、福島で起きたあのことについての。

ドキュメンタリー風なその作品は上杉隆、小出裕章、山本太郎、武田邦彦、後藤政志、飯田哲也などなどの人たちと松田美由紀、そして岩井俊二によるインタビューで構成されています。日本の未来を変えようと動いている大人の姿を観ることができたのは良かったです。ただ、これをじゃあどうやって広げていくんだろうっていうことが問題なんだよなーって。映画の中身も、言い方はかなり悪いですがサークルみたいで、身内の自己満足だけで終わっちゃいそうな気がしてならない。日本ではまだ公開していないし、おそらく311に合わせて公開されるんだろうけど、、、"すでに興味のある人"が観て「いやー良い映画だったね」って言ってるんじゃ何も変わらないものねえ。。。でもこうゆう作品がパブリックなメディアでじゃんじゃん流れることって。。ないんだろうなあ日本は。笑

Subscribe to:

Posts (Atom)

.jpg)